【侨批故事】五邑侨批(银信)上的地名考(一)

清朝及民国时期的五邑华侨,文化水平较低,外语水平更加有限,出国后对旅居地的地名通常用意译或音译(五邑话或台山话)称谓,这种形式在唐人群体中流行,华侨寄递侨批时,往往在信封上用这种译名写成汉语地名,便于寄递者认识,久而久之,形成了一种具有侨乡特色的地名文化。

【侨批故事】“沙鱼涌”侨批

“沙鱼涌”是抗战期间进出口邮件的主要通道之一,它由一个默默无闻的小渔村,一跃成为国际邮件互换局,在我国邮政历史上享有大名,当时“沙鱼涌”只是一个互换局不对外营业,仅担负进出口的任务。经沙鱼涌的邮件基本整包封发运送,因此仅有少量邮件盖有“广东沙鱼涌”邮戳,又因战时邮件不易保存,故此存世甚少。

【侨批故事】血脉相连手足情深

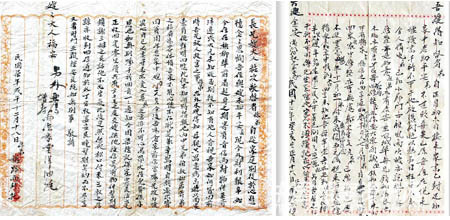

杨露义分别于民国七年(1918)12月18日、民国十二年(1923)1月16日两次写给故乡家嫂的批信。杨露义分别于民国二十六年(1937)10月21日、民国三十四年(1945)11月17日两次写给侄子颖贤的批信。

【侨批故事】水客逸事

随着海外华侨的增多,侨批递送的需求也日益增强,在金融邮讯机构尚未建立或极不完善的年代,最早担当起递送华侨汇款,并索得侨眷回音的,是奔走于南洋和国内之间的“水客”。

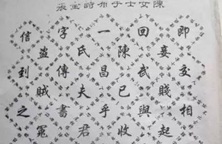

【侨批故事】特殊的手布诗

手布诗产生于一个特殊的时代背景。潮汕平原人多地少,不少人因生活所迫漂洋过海“下南洋”,在异国他乡打工经商,一旦有了收入,就会寄回家乡接济家人。于是,产生了侨批。在这些侨批中,最特殊的,莫过于手布诗。

亲历者眼中“三一八”的血雨腥风

1926年3月12日,冯玉祥的国民军与奉系军阀作战期间,两艘日本军舰护卫奉系军舰驶入天津大沽口,并炮击国民军,造成守军10余人死伤。亲历“三一八”惨案的燕京大学学生于成泽在《三一八惨案中的燕大及其经过详情》中写道:“燕京大学大队由魏士毅同学执校旗参加了游行的行列。

“三一八”烈士安葬圆明园记

大凡读过鲁迅先生写的《记念刘和珍君》一文,对于91年前发生在北洋政府执政府门前的“三一八”惨案,当不陌生。1926年4月4日,“三一八”殉难烈士公葬筹备会致北洋政府内务部的函。

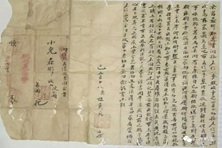

【侨批故事】清代梅州侨批的特征

目前,梅州地区收藏研究最早的侨批是清代后期的,封信已相当规范,与民国批局发送的侨批封差异不大,只是没有批信局盖的印章,清一色是私人商号章、私章、水客员带章、 护封章、如意章,或者什么印章都没有,由亲属从南洋直接带回唐山交给其家属、侨眷。

首任巡抚刘铭传兴办新式教育

刘铭传(1836-1896),字省三,安徽合肥人。淮军著名将领,洋务派代表人物之一。他因在抗法保台一战中闻名,成为著名的军事将领,从而介入台湾的建省与洋务运动中。

沉睡八百年南宋丝绸服饰现杭州 为海丝贸易供新实证

赵伯澐墓是浙江出土南宋墓葬中惟一未盗的墓例,加之其宗室成员的独特地位,极具价值。2016年5月6日,黄岩南宋赵伯澐墓开棺清理,纺织品文物保护国家文物局重点科研基地(中国丝绸博物馆)对其中的纺织品文物进行现场提取,之后进入应急保护阶段。