纪念中华人民共和国成立65周年

1949年1月25日,扬州城解放,扬州的历史由此掀开新一页。江苏省扬州市档案馆馆藏的《新华日报》《人民报》等老报纸及相关档案都有对扬州解放这一重要历史事件的记载。

解放前夕的地下活动

解放战争中,在中国共产党的领导下,扬州地区军民经历了三年多艰难曲折的斗争,英勇不屈,以牺牲两万多干部、群众的沉重代价,进行大小战斗近万次,毙伤俘敌1.2万多人,缴获各种武器1.8万余支,拖住敌人近四个师的正规部队,始终坚守住华中军区的“门户”,不断威胁蒋家王朝的“京畿屏障”。1948年底,解放军在淮海战役中取得决定性胜利,苏北大部分县城随之解放,国民党的部队、党政人员及金融机构纷纷溃退撤往江南。当时的扬州城,物价不断上涨,百姓的日子苦不堪言。扬州的街道、车站、码头一片萧条,冷冷清清,平素过往行人、外埠商客较多的福运门、东关门和古运河上空空荡荡,行迹稀少。国民党为了临走刮一票,把扬州的13个城门封闭了12个,并向商会勒索500根金条,还将商会职员押起来,勒索了1000担米。1949年2月6日的《人民报》曾对解放前扬州城的状况进行了报道。

在解放苏北的总部署下,扬州城内中共地下党组织根据上级指示,转换中心任务,开始对工商业主宣传当前形势和共产党的工商政策,以“华中行政公署”名义,写信给扬州城内的著名人士徐公美、王凤楼、王少堂等,宣传形势,讲明政策,希望他们留下来,迎接解放。地下党组织还秘密护局、护厂、护店、护校,力争使完整的古城回到人民手里。为了不让宣传对象承担风险,又易于保密,宣传材料采取邮寄方式送达。

地下党组织通过地方士绅杨佳如(其女杨遂久是地下工作者)、讱公商行老板吴讱之等串联,开展工作。1949年1月上中旬,扬州工商界各同业公会的代表秘密召开“应变会议”,参加者20余人,多为各同业公会理事长,“地下商会”就此成立。

同时,地下党组织还秘密绘制了扬州的敌军布防图,详细标明敌军机关驻地、部队驻地及防御工事(包括城内街巷),敌方党、政、特等机关驻地,为必要时武装解放扬州提供情报。

扬州城的解放

1949年1月24日,解放军兵临城下,国民党军队慌成一团,一面破坏交通,企图阻止解放军前进,一面慌张逃窜,并且在缺口街、南门街、徐凝门进行抢劫,出南门时更是将沿途洗劫一空。

解放军在25日午夜1时,由北门进入了扬州城。1949年2月6日出刊的《人民报》第二版上,刊登了随军记者李晓晖的通讯报道《解放前后的扬州城》,详细记载了这一经过。

报道描写了国民党守军作鸟兽散的情景,列举了许多细节:“当我军已由淮子桥逼近时,匪县长周德霖和随从秘书潘树生,忙着爬上汽车,把腿子都压断了。”通讯着重表现了扬州人倾城而出欢迎解放军的情景:“我军在午夜一时,由北门进了新马路,冷落的街道上,顿时欢畅起来。第二天大早,工人、教师、学生、商人等都跑到新马路来看解放军,连古老的城墙上都挤满了人。歌声、掌声、爆竹声连成一片,有的人手拿红旗欢迎解放军。”“市民们见到我军如同亲人,围上前来问长问短,有位先生看到我军艰苦朴素的作风,敬佩的(地)说:‘这样部队到天下都受到欢迎的。’”文中还写到了扬州工人的英勇:“振扬电气公司、工人、职员、工程师、经理等共一百五十多人,一个都没有走,并竭力保存了二部发电机……使解放的当夜,保持了全城的光明。”“苏北日报的全体员工,将所有的铅字、机器、电台等,一点未动,进行集体看守,等待着民主政府去接收。”

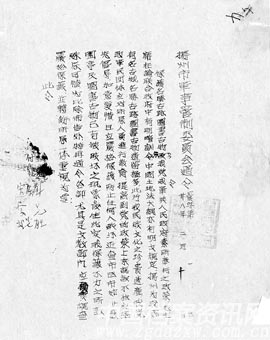

军管会“一号通令”

扬州刚一解放,扬州市军事管制委员会(简称军管会)就发布《扬州市军事管制委员会通令(管字第一号)》,不准任何人破坏名胜古迹和图书文物,并严格加以保护。通令的主要内容为:“扬州为我国有名古城,名胜古迹图书古物遗留极多,此乃我民族文化之珍贵遗产,我党、政、军民团体应对所属人员进行教育,提高到党的政策上来认识,不独应率先倡导,加意爱惜,且应严格保护,防止任何人破坏……除布告外,特再通令各部,尤其是文教部门,应调查严格保护,并转饬所属一体重视为要。”

文件中显示通令颁发日期是1949年2月10日,有军管会主任刘先胜,副主任陈光、宋学武的亲笔签名,并盖军管会方印。

古城刚获得新生,百废待兴,要做的工作千头万绪,可此时的人民新政权就有相当高的文物保护意识,知道文物古迹是我们民族宝贵的文化遗产,应当严格保护,实属难能可贵。这为扬州城市建设布局打下了重要基础,对历史文化古城的保护起到了关键作用。可以说,这一保护通令也掀开了新中国古城保护的序幕。

(本文所示档案及资料现存于江苏省扬州市档案馆)

(省档案馆编研部 摘编)

(来源:中国档案资讯网)

(原载于《中国档案报》2014年2月27日 总第2575期 第三版)

《人民报》关于扬州解放的相关报道

1949年2月6日,《人民报》第二版刊登的《解放前后的扬州城》一文

1949年2月10日,扬州市军事管制委员会发布的管字第一号通令