黄陂地处湖北武汉市北郊,是革命老区,在这块红色的土地上,诞生了中国工农革命军第七军。1920年,黄陂进步青年唐际盛、吴光荣、王电生、吴光海等发起组建“乡村改进社”,以此为阵地传播马克思列宁主义,是中国共产党早期在黄陂开展革命活动的进步社团。

1920年,黄陂人唐际盛等在武昌中华大学中学部读书,开始接受马克思列宁主义思想。同年寒假,唐际盛回到家乡,在进步青年中宣传苏联革命和马克思列宁主义。1921年,他与吴光荣、王电生等组织青年学生和知识分子在王家河三合店青云小学公开成立了“乡村改进社”,它的主导思想不是改良主义而是革命,社员后来大多加入中国共产党,走上了革命的道路。

在黄陂中共党组织成立以前,“乡村改进社”在年轻知识分子中宣传革命,在中国共产党成立以后,作为中共的外围组织发展党员。“乡村改进社”的主要目的是团结组织青年知识分子,在乡村办农场、林场、畜牧场和兴修水利,改善乡村环境,改进乡村落后的生活方式,传播新思想,达到改变社会面貌。

“乡村改进社”的简章规定,发展对象是社会上的进步青年学生,社员每两星期必须向总社汇报一次工作生活情况。入社前,须考察其思想行为,并经两个社员介绍方可入社。入社条件是必须信仰马克思列宁主义。“乡村改进社”是委员制,设委员长一人,下设组织、宣传、总务文书等机构。每年寒、暑假召开全体社员大会,检查和讨论每学期的社务工作和发展社员的情况,总结个人在一学期中的学习、生活、思想情况。“乡村改进社”虽然没有正式挂牌,但该社的名声广为流传,受到了群众的拥护。

1923年,唐际盛、吴光荣等以“乡村改进社”为阵地,对社员进行思想教育,在黄陂第一个中共党小组成立后,他们便着手在青年学生中寻找思想进步、行为可靠的人作为发展对象,并通过各种方式进行培养,等到时机成熟时把他们吸收入党。

在大革命前,黄陂县的革命活动在王家河三合店一带,以这里的“乡村改进社”为中心。在大革命时期,北伐军取得湖北政权以前,为便于工作,“乡村改进社”更名为“启农小学”,仍以“乡村改进社”的名义工作。直到1926年为止,“乡村改进社”的阵地作用由“启农小学”所替代。

当时,中国共产党在黄陂开展的革命活动是半公开的。1924年,黄陂中共党组织通过湖北省委,介绍吴光模等人前往广州农民运动讲习所学习。1925年,湖北省委安排吴光模回到黄陂负责农运工作。北伐军取得湖北政权后,黄陂中共党组织在湖北省委领导下,开展群众性革命活动,在县城成立了工会、工人纠察队、青年团、妇女协会、童子团、商民协会、教师联合会、学生联合会等群众革命团体,在全县范围内发展党员并组织农民协会。

1926年北伐战争取得节节胜利,湖北省委决定由吴光荣和王电生等人正式成立“黄陂县党支部”,并任命吴光荣为支部书记。同年9月,中共黄陂县委员会正式成立。

中国共产党在黄陂以“乡村改进社”“启农小学”为阵地,传播马克思列宁主义思想,宣传共产主义精神,在中国共产党成立早期开展革命活动中,播下了革命火种,为我党培养了一大批革命干部。

(省档案馆编研部 摘编)

(来源:中国档案资讯网)

(原载于《中国档案报》2014年4月28日 总第2601期 第四版)

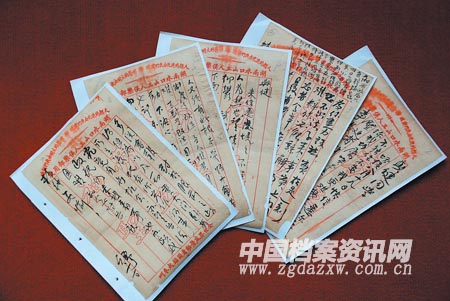

黄陂“乡村改进社”主要创始人唐际盛的书信(此档案现存于武汉市黄陂区档案馆)