楼前梭线路难通,龙马高车走不穷。铁笛一声飞过也,大家争看电灯红。

1910年,18岁的郭沫若在刚开业不久的成都商业场平生第一次见到了电灯。这个在四川乐山沙湾农村长大,因在菜油灯下发奋读书而近视的少年才子,在感慨之余写下了这首《成都商业场竹枝词》,描写成都市民们争看电灯亮起时车水马龙的热闹场面。

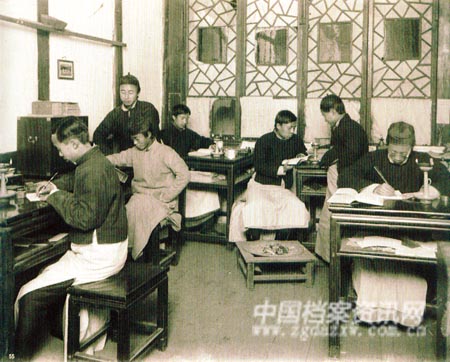

1910年2月,郭沫若从四川乐山沙湾乘船溯岷江而上来到省城成都,经推荐和测试后,进入了四川高等学堂分设中学丙班,1912年又考进四川高等学堂(四川大学前身)。高等学堂是四川当时的最高学府,由1740年设立的锦江书院、1874年张之洞任四川学政时创办的尊经书院和1896年成立的四川中西学堂合并而成。它培养了中国现代音乐奠基人王光祈、“中国左拉”李劼人、知名生物学家周太玄和数学家魏时珍等名人。

在高等学堂,郭沫若以其天才的智慧和刻苦的学习位居文理科最优等生之列。根据档案资料记载,郭开贞(郭沫若原名)在丙班第三学年第五学期的成绩为:作文90分,历史95分,算学95分。同时他的人生哲学和处事之道也为许多同学所推崇。

青年郭沫若并非“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”的象牙塔才子,他关注时局、关心民生,他渴望着“民权如海潮爆发,肃清夷虏,壶觞飞羽醉共和”的大革命到来。在成都,他以青年的爱国激情和诗人的浪漫情怀,平生第一次投入了一场注定要改变中国命运的政治大潮——保路运动。

1911年,四川爆发了“排山倒海人民力,引起中华革命先”的保路运动。在保路同志会的号召下,四川商界政界、工人农民、教师学生奔走呼号,揭露帝国主义掠夺中国铁路、清政府卖国卖路的罪恶行径。郭沫若和高等学堂的同学们高呼着“路存与存,路亡与亡”的口号奔走在激愤的人群中。他们剪下自己的发辫,“高昂着‘解放了’的脑袋微笑”。他们冲进校长室“革”了学监辫子的“命”。当中华民国宣告成立的时候,郭沫若慨然写下了七绝《咏牡丹》:“绝代豪华富贵身,艳色娇姿自可人。花国于今非帝制,花王名号应图新。”表达了对推翻封建帝制的欢欣和期盼国家强盛的愿望。

郭沫若发奋学习,向往革命,也热爱成都“千门万户入画图”的名胜古迹和山水形胜。在草堂,他缅怀“穷年忧黎元,叹息肠内热”的杜甫;在武侯祠,他慨叹“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”的孔明。成都的悠闲生活和美丽风光让郭沫若感悟颇多,“成都城外很有不少的名胜足以供我们游玩。就在有一次的礼拜日,上半天在花会场上游玩了半天,下半天我们再决议骑马去游望江楼”。在一个周末,郭沫若和好友在青羊宫逛完花会后又经草堂向东,去望江楼追忆唐代著名女诗人薛涛。登上望江楼,面对“江楼千古,江流千古”的岷江,他感慨万端:虽然已是民国时期了,但华夏四处仍是民不聊生,国势衰微。他慨然写下“兔走鸟飞又一年,武昌旧事已如烟”的诗句,表达对国家命运和个人前途的隐忧。他觉得自己“就好象(像)囚在了群峭环绕的峡中”,像一只羽翼刚丰的雏鸟渴望着飞翔。他面对着眼前滔滔的江水发誓,一定要挣脱羁绊,走出夔门,“走向黎明的地平线”。

1913年10月,郭沫若考取了天津陆军军医学校,离开了他生活了三年多的成都,开始了他人生道路上的又一次重大转折。“泛泛水中流,迢迢江上舟。长夜鼓波澜,助之万里游。”从此,他走上了一条振兴民族和解放自我的光辉道路。

(省档案馆编研部 摘编)

(来源:中国档案资讯网)

(原载于《中国档案报》2014年4月24日 总第2599期 第四版)