编者按 今年是中法两国建交50周年。在过去的半个世纪里,中法两国交往创造了许多“第一”:第一个与新中国建交的西方大国是法国;第一位正式访华的西方国家元首是法国总统乔治·蓬皮杜;“中法文化年”开创了中国与外国互办文化年的先河……

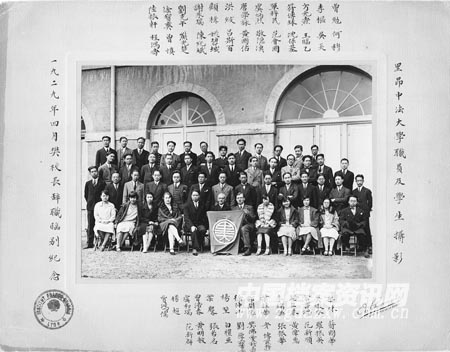

法国东南部城市里昂是我国古代丝绸之路西方终点,1921年里昂中法大学的创办,促进了两国教育、文化的交流,在这里留下了早期中国共产党人周恩来、赵世炎、蔡和森、陈毅等领导海外斗争的足迹。在本文中,让我们通过上海市档案馆工作人员远赴法国征集到的档案资料,追忆发生在里昂中法大学里那段风起云涌的法兰西岁月。

用庚子赔款创办的大学

在1919年召开的巴黎和会上,作为协约国成员,中国政府向法国政府提出退还庚子赔款的要求,被大会接受。当时国内教育界的元老蔡元培、李石曾、吴稚晖等人建议利用退还的部分庚子赔款建造中法大学。后来,为了促进中法两国的文化交流,解决留法勤工俭学学生的求学问题,经法国教育部同意,中国教育界人士决定在法国成立中法大学海外部。

在中方等待法国的赔款之际,法国国立里昂大学医学院院长雷宾建议中方不要等法国退还赔款再筹建海外大学,他说:“退还赔款,不是一朝一夕可以解决的,恐怕等候赔款时间太久,建设中国大学之事,反至无形消失。不如先得一校舍,由中方分担小款,办一个雏形,可促成赔款的退还。”中方也认为这一建议的确妥当,于是选址工作便紧锣密鼓地开展了起来。

经过多方考察,中法大学海外部的校址最终选定里昂,主要有两点原因:一是历史上里昂和中国有着频繁的文化交流;二是当时的里昂政要爱德华·赫里欧大力支持此事。赫里欧曾长期担任里昂市市长,后担任过法国总理、众议院院长、国民议会议长等要职。他向中方表示,愿意将里昂圣-伊雷内堡的一个军事要塞捐赠出来,作为中法大学海外部的校址。除此之外,里昂是法国的一个大学区,学院较多,可供中国留学生选择分科求学,且里昂物价比巴黎低得多,符合中国留学生勤工俭学的现状和要求。于是蔡元培报请孙中山批准,将中法大学海外部设在里昂,对外称为里昂中法大学。蔡元培、李石曾等人公推吴稚晖任校长,经过紧锣密鼓的筹备,里昂中法大学于1921年9月竣工。

其实早在1919年,吴稚晖就发表过《海外中国大学末议》一文,倡议在巴黎设立海外中国大学,他的理由是:可为国内学生提供良好的学习环境,建立完美的大学;推进留欧教育,“使欧、美潮流,平均输灌”;便于学生掌握英、法两门外语,提高学生的学术水平和办事能力;有助于增进欧洲国家对中国的了解,促进中欧学术文化交流和文化沟通,等等。里昂中法大学虽未按照吴稚晖的设想建在法国首都巴黎,但也算是实现了他海外办学的梦想,于是他欣然赴任。

根据双方达成的协议,里昂中法大学的课程是由法国国立里昂大学协助完成的。换言之,凡在里昂中法大学注册的中国学生,经考核后即可进入法国国立里昂大学学习,利用其提供的教学资源,完成大学学业。中国留学生可以根据自己的兴趣选择在国立里昂大学的文、理、法、医四个学院,以及化学、制革、工业、建筑、美术、音乐、商业、农业、兽医、制丝、纺织等十二所高等专门学校进行学习,一些学生还可以去国立里昂大学以外的其他大学学习。在当时中国国内政局动荡、师资匮乏、经费不足的情况下,里昂中法大学所采取的海外办学形式,成为中国近代高等教育走曲线救国道路的有益尝试。从1921年至1950年间,里昂中法大学培养了近500名中国留学生,这批海外学子学成归国后,带回了新的知识、文化、思想、技术等,成为新中国建设的中坚力量。

见证留法学生海外斗争

里昂中法大学创办的初衷,是接纳所有在法国勤工俭学的学生免试入校。然而,事态并未按预想的结果发展,主要原因为:一是法国在一战后经济萧条,导致政府对勤工俭学学生们的补助不足,学生们的生活陷入困境;二是在中国各地勤工俭学会的鼓动下,出现了赴法留学潮,留法学生数量激增;三是在后期赴法勤工俭学的学生队伍中出现了一批马克思主义者,筹建里昂中法大学的各方都不愿将校园卷入政治。于是在吴稚晖的积极主张下,里昂中法大学采取考试选拔制直接从国内招生。

1921年6月,北洋军阀政府派专使到巴黎,同法国政府密谈借款购置军火,并以中国印花税、验契税和滇渝铁路的修筑权作为抵押。消息传出后,留法学生首先起来反对。在周恩来、赵世炎、陈毅、李立三等人的领导下,发起了一场抗议中法秘密借款的运动。抗议运动持续两个多月,最终以学生们的胜利告终。法国政府和北洋政府对此极为愤怒,宣布停止向留法学生发放勤工俭学费用。

听到这个消息后,那些把全部希望都寄托在免试入学的赴法留学生们,在绝望中孤注一掷,认为摆脱困境的唯一办法就是争取“生存权,求学权”,留法的学生在周恩来、蔡和森、赵世炎等人的领导下,开展了“争回里昂中法大学”运动,通过与校方谈判、游行、占领校舍等方式奋起抗争。

在蔡和森、赵世炎等人的率领下,他们于1921年9月20日从巴黎出发,从法国各地分赴里昂,并于9月21日占领了里昂中法大学。这一行动遭到法国警察的强制干预,107名学生被关进蒙吕克堡监狱。闻讯后,占领里昂大学运动的联络员聂荣臻,辗转多方求助,最终救出3人,其中便有运动的主要领导人之一赵世炎。其余104人被法方于10月13日遣送回国,陈毅当时也在这104人之列。

“争回里昂中法大学运动”发生后,周恩来在天津《益世报》上发表了题为《勤工俭学生在法最后之命运》的通讯报道,详细记述这次斗争的经过,并对中法两国反动当局迫害无辜学生的罪行进行了无情的揭露。

“争回里昂中法大学运动”虽然以失败告终,但却提高了青年学生的政治觉悟,一大批青年领袖从运动中脱颖而出,崭露头角。如周恩来、赵世炎、李维汉、王若飞等人后来创建了旅欧中国少年共产党和中国共产党旅欧支部,为配合中国国内革命斗争展开了一系列活动;当时被迫回国的蔡和森、李立三、陈毅等人则积极投身到国内革命的洪流之中。在中共党史中,这一前往里昂游行的学生运动,被称为“里大运动”,永远被载入了中国近现代史的史册。

里昂中法大学档案的归宿

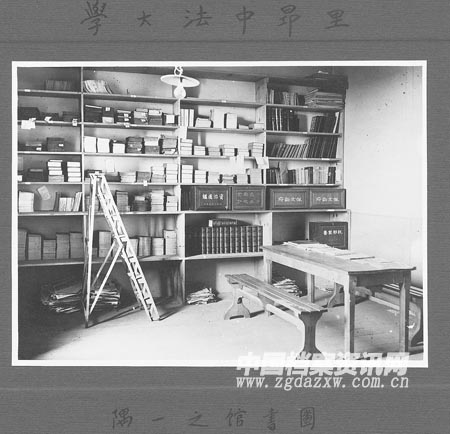

在里昂中法大学建成后,其图书馆不仅是供学生研究查阅资料的地方,也是一处中法文化的交汇地。图书馆馆藏的法文、英文、德文、中文藏书和期刊颇丰,内容涉及面广,包括自然科学、应用科学、医学、社会学、文学、艺术等。值得一提的是,在中国社会动荡不安的年代,图书馆内上万本中文书籍以及刊物,成为那些远离家乡、为救国救民而发奋读书的学子们满足母语阅读、保持与国内沟通的唯一方式。

在第二次世界大战期间,里昂中法大学校舍沦为德军兵营,其间,这批中文藏书历经两次搬迁,已丢失不少。1946年,受经费和招生不足等影响,里昂中法大学一度停办。此后,这批中文藏书基本上处于无人过问的状态,亦多有散佚。后被临时寄存在国立里昂第三大学,该校文学院首席汉语教授乔治·杜巴尔比耶对其加以整理。1974年,里昂三大的华裔教授李尘生又对这些图书资料进行了分类整理。到了20世纪80年代,里昂市立图书馆接收了里昂中法大学遗留的藏书,这部分中文藏书便构成了图书馆汉语旧书库的主体。

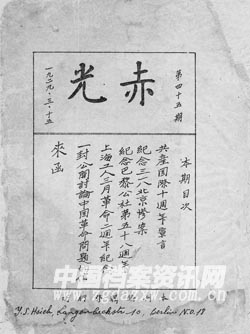

今天,人们在法国里昂市立图书馆汉语书库中可以看到大量1910年至1940年间出版的旧平装书、多种期刊和排架长度约25米的档案资料。其中许多档案资料,如全套的《新青年》杂志都是非常珍贵的。另外,这里还珍藏着中国旅欧共产党和共青团组织于1924年2月1日创办的机关刊物《赤光》。该刊面向旅欧的中国共产主义者、勤工俭学的学生和华工宣传马列主义和中国革命思想,当时在里昂中法大学的留学生中广为传阅。周恩来、邓小平等中共领导人都曾先后参与过《赤光》的编撰工作。

(文中所示照片档案及档案资料现存于法国里昂市立图书馆)

(省档案馆编研部 摘编)

(来源:中国档案资讯网)

(原载于《中国档案报》2014年4月17日 总第2596期 第三版)

1929年4月里昂中法大学师生合影

1929年3月15日第四十五期《赤光》杂志书影

里昂中法大学图书馆一隅