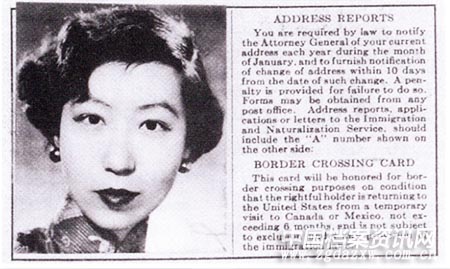

1955年,张爱玲赴美国时的护照。

新中国成立后,曾经风靡一时的女作家张爱玲似乎逐渐销声匿迹了。直到20世纪80年代,先是张爱玲的旧相识柯灵在《香港文学》1985年2月号以亲历者身份发表《遥寄张爱玲》,是“祖国大陆第一篇最新评价张爱玲作品的文章”(李子云语);不久,张的代表作《倾城之恋》又在《收获》杂志(1985年第3期)旧文新刊,张爱玲的名字遂在大陆由沉寂多时而逐渐浮出水面,为更多人知晓。3年后的其佩《也说张爱玲》(《新民晚报》1988年6月4日)一文,则以写公开信的形式,首次揭橥一段陈年旧事:

张爱玲的名字刚传开的时候,我们一些朋友似都感到这位作者才气逼人。但对她的作品喜爱程度不一。你好象(像)跑在最前头。我想就在这时候,四十年代初吧?你和你那位形影不离的朋友,去拜望过张爱玲。这是当时你亲口对我说的,四十多年了,不知还记得否?

其佩文中“你那位形影不离的朋友”便是曾经的《申报》同事董鼎山的弟弟董乐山。

其佩是老报人沈毓刚(1920—1999)的笔名。沈氏早年就读光华附中,1942年毕业于之江大学英文系。读大学时即以笔名沈翊鹍,在《万象》杂志发表科普小品的译文。抗战胜利后,他进入新闻界,在《申报》先后担任副刊编辑、采访部记者、电台新闻稿编辑、国内新闻版编辑,并参与《辛报》《中国文摘》《宇宙》《袖珍》等报刊的编辑工作。上海解放后,他加入《亦报》社,1952年11月后《亦报》并入《新民晚报》社。1982年元旦《新民晚报》复刊,沈氏主管副刊《夜光杯》。

侨居纽约多年的董鼎山与沈氏相识于抗战胜利那年。在《追思沈毓刚》(《新民晚报》1999年6月26日)的悼文里,董鼎山回忆和沈氏“初次相识是一九四五年”。那年董先生“在圣约翰大学毕业,秋间考入《申报》当记者,毓刚也在同期考入,他充任了文艺副刊助编,我是吴嘉棠麾下的外交实习记者”;“凑巧的是,我们在新闻界都有兼职,都在那时甚广销售行的《辛报》工作”。董文也提及20世纪80年代初期某天,当发现其佩就是沈毓刚时(文中“我们早已在柯灵先生所编的副刊页上成为神交。他的笔名是其佩,我的笔名是坚卫”,《大美晚报·浅草》),兴奋之情溢于言表:“啊,其佩原来就是你!”“好似重新相识”。在董先生的印象中,沈毓刚是笃于友情的“这么一位君子,要把什么细节都搞得清清楚楚”。

20世纪80年代,沈毓刚在《新民晚报》以“其佩”“方晓蓝”笔名,以书信形式所撰写系列千字文,谈及上海解放前的小报及方型周刊,谈40年代与同为《文汇报·世纪风》作者何为、晓歌(坦克)、越薪(束纫秋)、黄裳等的友情,谈自己中学时期对青年钱钟书的观感,还忆及弥洒社的掌故,与文坛名家巴金、陈蝶衣等的交往等,都极具史料价值。

尤其是其佩《也说张爱玲》文中,还谈及自己与张爱玲有过一次宴饮之交。而出席者之中,竟然有夏衍。这一细节此前无人说及,有着填补历史空白的价值。

我与张爱玲也有一次奇特的会面,是在你拜望她十年以后了,五十年代初期。前辈友人龚之方和已故才子唐大郎说是晚上请客,约我作陪。那时他们正在办一份报纸,常常请客。我到得较早,接连而来的客人都使我吃惊。第一批来了三位:夏衍、姚溱、陈虞孙,他们当时是上海宣传文化系统的主要领导人。随后而来的——则是张爱玲。

吃饭的地点是一位富有者的私人厨房,菜很精致。那次饭也吃得有点尴尬,谁也没有说多少话。之方兄擅长交际,大郎兄妙语如珠,那晚都没施展出来。大家斯斯文文地吃饭,我也不记得张爱玲说过什么话。那时是解放初期,干部似不宜在酒家露面,就选了那样一个冷僻的地方。

事后我问龚唐两位玩的什么花招,他们回说有点事请示领导,同时夏衍同志想见见张爱玲,并托他们两人劝劝张爱玲不要去香港。我想,这是真的,我读过柯灵同志写的充满深情的怀念文章,就谈到夏衍同志对张爱玲作品的厚爱。张还应邀参加过上海第一次文代会。到了1953年,张爱玲还是去了香港。我不记得是否曾向龚唐告别。现在也说不清她当时该不该走?

她能经受得住不久接连而来的“运动”的“考验”吗?她能度过那疯狂的年代吗?结局会不会象(像)姚溱同志那样凄惨呢?我想她那高傲的自尊心,无法忍受各种原始、野蛮的凌辱。然而我也不想说她走得好。中国有多少知识分子经受了苦难的历程,亲历了扭曲的道路,懂得了应该自我思考。我又想说,她走了也许是幸运。我陷入了无法自拔的矛盾中。

由于年长日久,沈老的回忆不无小疵,例如张爱玲是1952年7月赴港继续学业的。但沈文所透露的关键信息,对于澄清张爱玲研究中的一段迷雾,其意义不容小觑。

首先,沈文所述20世纪50年代初期龚、唐所办报纸,当指《亦报》。该报创办之初,沈毓刚即由唐大郎介绍,任编辑主任。想来沈氏是作为主编唐大郎的助手身份出席此番聚餐的,从而保证了这段记忆的真实可靠。此外,那处富有者的“私人厨房”,我估计八成是在龚、唐的知交胡梯维家。

上海解放初期,夏衍执掌华东宣传部,是上海文教工作的实际负责人。这位文人本色的革命家在与秘书李子云的谈话录中,当谈及如何能欣赏“离政治太远”的张爱玲的作品时,说过:“我认识张爱玲和读她的作品,是唐大郎给我介绍的。……欣赏张爱玲的作品和希望她能在大陆留下来,一是爱才,二是由于恩来同志一直教导我们‘要团结一切可以团结的人’这一方针。”(李子云《往事与今事》浙江文艺出版社1998,第40—41页)

在绝大多数人的印象里,张爱玲是个家国概念淡薄、政治取向模糊,价值认同偏向个人主义的作家。然而很多人也都注意到,新中国成立之初,张爱玲颇有一些顺应时势的特异举动。如她创作《十八春》时,会于小说的尾声处安排主要人物齐赴东北建设新中国(这条光明的尾巴,日后在改编成《半生缘》时被整个芟除);又如她受邀出席1950年7月的上海第一届文代会。与此对应,也不难从《亦报》上看出一些端倪。

如,《亦报》1950年6月14日有一则补白《文字与题目》透露说:“前天,从前的女作家郑家瑷到本报社来配报,端木洪招待她,郑家瑷对端木洪说,《亦报》上的《十八春》,我看了几天,就晓得是张爱玲写的。其实郑家瑷的眼光还不算厉害,那位东方螮蝀,他看见《亦报》上登《十八春》的预告时,便告诉人说,这三个字的题目,可以断定这篇小说是张爱玲写的。”又如:“我还写了一封信给张爱玲先生,要求她也为《街头杂写》经常执笔,你记得吗?她写的那本《流言》里,有许多地方,都是现在《亦报·街头杂写》中的结构。”此外,唐大郎还借推荐连载小说《白鼻头记事》之际,大段引用张爱玲《茉莉香片》《沉香屑》的开场白,并夸赞说“永远忘记不了张先生文采之美”。

上述种种似乎表明,此时张爱玲的名字和身份不再尴尬,已悄然摆脱了曾是文化汉奸妻子的阴影,重新融入新时代的作家行列。

抗战胜利后,正是在龚、唐的帮衬下,张爱玲得以出版增订本《传奇》,此时夏衍便读了张的作品;新中国成立后,又得龚、唐的引荐,与夏衍等文艺界领导同席就餐,进一步增进了彼此的认同感,即便言语交流不多,相互间恐怕已有了一些默契吧。

摘自《档案春秋》

1983年,《新民晚报》复刊一周年时,副刊部部分同志合影,前排左二为沈毓刚。

来源:《中国档案报》