吴振宇

省佛通衢是省城广州与南海佛山之间的一条重要的陆路交通要道。“通衢”即大道之意,它始建于明末,在清朝及民国时期历经多次维修与完善。省佛通衢建成后,成为广佛历史上的第一条贯通的陆路,并且一直沿用到二十世纪六七十年代,在350多年的历史长河中成为广佛人民之间的一条重要的陆路交通要道,对广佛之间的商业互通、民间交流以及文化融合发挥了不可磨灭的作用。本文试结合有关的史料、遗迹、碑刻对省佛通衢的修建原因、时间、路线走向及文献记载的相关遗迹进行一一细述,以求教于方家,有不当之处,请方家指正。

一、修筑省佛通衢的原因和经过。

在明代末年以前,省城广州与佛山之间的交通一直以水路为主。当时珠江三角洲地区河网纵横交错、大小河涌星罗密布,各地人民之间的交通往来主要以水路为主,省城广州与佛山、南海之间也概不例外。但到了明朝末年,水盗开始频繁出没于省佛河道,杀人掠货,严重威胁到过往商民的生命财产安全。对此时广州与南海佛山之间水路交通上的水盗猖獗情况,《明崇祯七年南海县志》中有清楚的记载:“路逶迤五千八百六十六丈,石桥七座,马头五处,由城西渡海南岸经盐步佛山黄鼎西樵九江诸乡,落通顺德新会三水香山诸邑,先是大通而上,贼劫渡御人无昼夜……”而该志的另一文《熊文灿修广州城西度海陆路碑记》中更是记载道:“崇正五年,余(指熊文灿)奉命总督两广,维时九连余孽犹伏而待张,海上巨酋往还掠温台漳泉,薄我惠潮张甚,而里海御人质子诸盗白昼充斥海隅,岁赋供输既虞,攻剽航海之旅,动若其劫箧而趋,于是江帆落落盗益雄行,咫尺河干皆成畏路矣。”而为了防备及抗击水盗,当时官府积极构筑防备工事,增设岗哨,筹措攻战武器,开展全力剿匪,这一点,在《清乾隆六年南海县志》中记载道:“嘉靖末年,海贼吴平勾结残倭为乱,至于曾一本攻广州,寻即伏诛,及闽人刘香聚众入海,流劫温台漳泉潮惠,崇正七年,舍舟登岸,会城戒严,(南海)知县黄熙印备粮,匆督造十胜哨船、藤牌、竹帽、藤蔴等,缆铸大小铳犂头、标鎗、铁猫儿,率官兵斩获甚众,次年总督熊文灿檄游击郑芝龙诛之,盖终明之世海氛不靖也。”另一文中又记载到:“(崇祯)六年……,总督熊文灿令南海会同番禺树塞琶洲江北江南海面各樁二层。七年,(南海)知县黄熙印又树筑吉利倒流、五羊、罗村沙尾、虫雷岗、王借岗、石湾庄步、烟管、三丫谷、树滘、汾水头等海口,而白蚬殼、大王滘、官山门、赤沙海十二处则两县合筑焉。”在崇祯八年, “(南海)知县黄熙印条请于烟管西岸紫峒三丫海口添设中西把总一员,专管本县担峡大岸二哨。” 正是由于水盗出没频繁伤及民众,严重影响到省佛两地人民的正常来往,因此,为避免水盗横行的滋扰劫掠,修筑一条贯通省城广州与佛山之间的陆路就势在必行了,于是,在崇祯七年(1634年),“乡民议筑濒海陆路便往来,请于部院藩臬监司,各报可捐助有差,知县黄熙印捐百缗,躬勘形势高下平坡为之,经始而鸠工庀材度支出入,则邑尚书李待问主政,庞景忠克底于成,九江一带孝廉朱伯莲宣力为多。” (引自《明崇祯七年南海县志》)。但此时所修筑的陆路并未命名为“省佛通衢”,而是叫“广州城西度海陆路”,“省佛通衢”是由“广州城西度海陆路”发展而来,并且只是后者的一部分路段即广州至佛山的路段。此后,在清同治壬申南海县志中始见省佛通衢命名,后在清宣统二年南海县志中又以省佛车路命名,关于这一点下文将有详述。

《熊文灿修广州城西度海陆路碑记》中详尽地记载了当时官府修筑此路的背景、募集修路经费及如何修筑道路的具体情形。据该碑记所述,当时广佛人民苦于水寇,“南海里老百十人相率以修广州城西度海南岸通顺德新会香山三水诸陆路为请”,“余(指两广总督熊文灿)念小民晨夕负戴,陆既便于穰熙富民远迩输蹄,陆亦便于走集矧土,盗藉海为阱进而望陆无所逞其凶,退而负锄归我戎索,亦销氛固围之一筹也。”为了修筑“广州城西度海陆路”,官府里的各级人士异常重视,纷纷出谋献策,慷慨解囊,捐款修路。“前布政使今抚滇王公率前南海令黄君躬阅,四民称便无异词,首蠲俸赎三百缗,御史刘公蠲五百缗,余(熊文灿)蠲一千缗佐经费,兼为慕义倡仍檄南海简所属廉能分保界宣力”,而乡绅李待问及庞景忠也鼎力相助,不仅直接指挥谋划,“度支经画则倚重乡绅尚书李公(待问)尚书郎庞公(景忠)……而两贤绅夙以经国长才著,暂为桑梓借筹,材必良毋楛,工必坚毋窳,费必核毋或。”,还亲力亲为营建桥梁,位于广州芳村的李公桥和位于位于盐步溪头的庞公桥就在此期间建造而成。至于修筑陆路的方法,碑记中也有详细记载,“渔地之为土石汙泥陂陁漥必相其宜。毋或乖路之宜剏宜因宜纡宜直宜层垒而高宜铲夷而下必惟其形,毋或拂由度海而大通而神安,而佛山黄鼎以往抵诸邑计百余里,荡平宽衍皆一辙,中际沟汇,津途可堙者路之,不可堙则桥之,不可桥则舟之。桥凡十六座,横渡凡八所”,这就是修筑广州城西度海陆路即省佛通衢的由来及经过。

二、省佛通衢的路线走向及历次维修的情况。

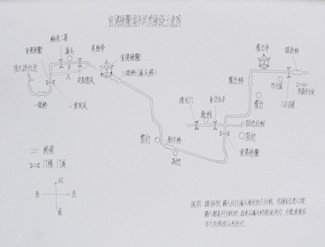

在历代编著的文史资料中,笔者一直未能找到广州城西度海陆路的具体路线走向,在历代编修的南海县志中也仅见“由城西渡海南岸经盐步佛山黄鼎西樵九江诸乡,落通顺德新会三水香山诸邑,”的描述,因此对于省佛通衢路线走向更是无从查找,直到近年在南海盐步民间发现了《盐步阖堡舆地图》才得以见识省佛通衢的庐山真面目(见图1)。该图是民国元年(1912年)由盐步河东石潭乡人罗梓明测绘,是目前发现的盐步最古老地图。该图长60厘米,宽48厘米,为彩色手绘纸本。从图中“南邑石潭罗梓明绘,民国元年八月”的字样可知,该图距今已有96年历史,而且作者罗梓明是盐步石潭村人。图的正中心就是盐步堡全图,详细记录了1911年时盐步墟以及其周边村堡的情况,有大通堡(今芳村)、夏漖堡(今平洲)、叠漖堡(今桂城叠滘)、黄竹岐堡(今黄岐)、梯云堡(今大沥)等周边地名,还有黎边、冯边、溪头、颜边、新桂、涌表、虎榜、官田等堡内村名。值得一提的是,该图的绘制完全依照西方的经纬去绘画,标明了盐步各地所处的经纬度。该地图最为珍贵的是,清晰地标注了处于广佛之间的盐步的水陆交通线路。不仅有广三铁路、省佛通津、三山平洲通津的路线及走向,更明确地描画出当时广佛间唯一陆路“省佛通衢”的走向,“省佛通衢”四字亦赫然纸上。通过仔细察看该图,并结合2004年7月由盐步河西村委会编辑出版的《南海市盐步街道河西村志》中关于省佛通衢走向图的描绘(见图2),我们终于可以比较清楚地描画出省佛通衢的具体走向为:从省佛通衢第一桥芳村秀水的五眼桥(通福桥又名李公桥)开始往西,经过亨漖及广济桥(其旁原有一茶亭,但均已拆除),直至盐步河东茶亭(图中标明“此亭劫掠频繁,民国十五年后迁在车站之右”)往南越过广三铁路后再往西,在河东跨过今穗盐路三眼桥后穿过虎榜,一直沿着大伦岗、清风岗北边走,其间依次经过樾荫亭、梁九图会馆及河中社学后到达蟾市(盐步墟),之后跨过省佛通衢上最长的桥烟浒桥(已在解放前拆掉。)后进入盐步河西,再依次经过霍边的霍边桥及霍边亭,再经陆边、新桂、冯边、黎边,继续向西走到达溪头村的石板桥三眼桥(即溪头桥,已于1976年拆除),之后分成两条支线,向北走的一支经颜边直接到达大沥谭边,而向西走的一支则穿过一眼桥后经唐边到达大沥仇边,然后拐入禅城到达佛山古镇。

省佛通衢建成后,从清到民国期间曾经历过四次较大规模的维修,这可以从挹爽亭的建亭碑记中得知,挹爽亭(见图3)位于现在三眼桥铁路与广州西环高速公路黄岐入口匝道之间的农田之中,茶亭部份墙体已遭到破坏,亭为八柱矩形结构,由四条石柱、四条青砖柱作为支撑,亭的顶部用水坭捣制成平顶,所以河东村民称之为“平头庄”,黄岐漖表村民称之为“平天亭”。据了解,原先亭内墙壁上镶嵌有四块石刻碑记,一块为建亭碑记,三块为修亭碑记,但是现在仅剩建亭碑记,该石刻碑记镶嵌于亭内的墙壁,是由清朝道光丁酉(1837年)科举人王鑑心撰写。碑文照录如下:

挹 爽 亭 碑 记

自城西南岸陆行以达佛山,路逶迤五千八百六十六丈,前明崇祯甲戌大司农李公暨部郎庞公倡议甃石建桥以利行人,故秀水之通福桥,居人昔称之李公桥,乾隆间始易以今名,由秀水通福桥以西为广济桥,由广济桥以西至溪头桥,皆盐步境,盖往来省佛之间者莫不出于其涂也,嘉庆二十一年新会卢水部东川捐金二千有奇,偕秀水冯博远等修通福桥及石路,西至广济桥,其广济桥以西至盐步白社,则嘉庆八年虎榜江北等乡绅耆已修之于前,由盐步白社以西至溪头桥,则道光八年河中河西等乡绅耆复修之于后,惟是路多濒水,每当春夏涨潦石辄倾圮,鄊人随时修治未几复坏行者苦之,丁丑盐步堡众绅耆乃谋叠石于下以固其基,增石于上以广其途,并于广济桥侧盐步渡头各建亭,为行人憩息避风雨之所,二亭之间旧有一亭葺而新之,每年盛夏于此施茶焉,会商于予予曰一劳而永逸,怀利济而计久远,诸君子之盛美也,因公推诸同志董成之,是役也,凡醵金肆仟壹百柒拾四两有奇,八寸方砧磡石共七百九十壹丈,七尺双古砧石四千五百五拾壹块,路面路傍共石壹千壹百七拾九丈七尺,亭三座及各费用共银肆仟叁百壹拾捌两有奇,任度支董理之劳者,虽一饭一食毫厘不取,给于其中,所以节浮费而求实益也,银两无存,嗣后归三河为每岁盛夏施茶支用工,旣竣持为之记。

钦加太常寺博衔叠加光禄寺署正衔道光丁酉科举人王鑑心拜撰

根据以上碑文记载可知:自广州与佛山路程约19.55公里,当时往来于广州、佛山的旅客主要依靠水路运输船艇,往来很不方便。在明朝户部尚书李待问(字献衷,号葵孺,佛山人。明朝万历甲辰进士。)与庞景忠(字孝移,明朝万历丙午举人。)的倡议下,兴建了一条往来省佛之间的石路即省佛通衢,该路东起秀水通福桥,向西蜿蜒穿过盐步河东、河中、河西,止于溪头桥。在《清道光十五年南海县志》中记述道:“(庞景忠)万历崇正间两聘修邑乘,时苦水寇,乃辟陆路百里,与尚书李待问捐资共成之。”可见,碑文所述可与历代南海县志的有关记载相互印证吻合(详见前面引文)。

但历代南海县志及相关史料并未对建成后的省佛通衢的维修情况进行记载,该碑文可谓填补了史料的空白。据碑文所述,省佛通衢自建成后至少经历了四次大规模修建。分别为:一是在清嘉庆八年(1803年),盐步河东虎榜以及江北的年老乡绅集资修建了由广济桥(即盐步堡东界桥梁)至盐步白社(即现盐步街道政府停车场处)的路段;二是在清嘉庆二十一年(1816年),新会卢水部东川会同秀水冯博远等人捐资重修了通福桥,并修建了由通福桥至广济桥的路段;三是在清嘉庆丁丑年(1817年),盐步堡众多的绅老策划集资修路,方案是“叠石于下以固其基,增石于上以广其途”,并修建了三座茶亭以供来往客商憩息避风雨。四是在清道光八年(1827年),盐步河中、河西等年老乡绅集资修建了由盐步白社至溪头桥的路段。可见,正是由于省佛通衢对于广佛两地人民往来的重要作用,当时民间乡绅才自发筹集资金修桥补路。

三、关于省佛通衢历史遗迹的史料辑录。

据有关资料的记载,省佛通衢古道上曾有大大小小的桥梁16座和渡口8个,路途中还建有许多供行人纳凉休息并免费提供茶水的茶亭。随着年代变迁,省佛通衢几乎荡然无存,但现时仍然保存下来的古桥只有广州芳村五眼桥、南海盐步河东三眼桥以及盐步溪头一眼桥三座。现据相关文献资料将省佛通衢的历史遗迹或现存实物辑录如下:

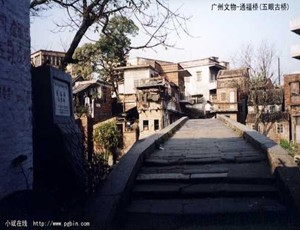

1、省佛通衢第一桥——通福桥:位于芳村石围塘秀水河上。始建于明万历年间,为户部尚书李待问所建,故又名李公桥,桥为红砂岩石砌筑的五孔拱券桥,中间拱券较大,其余较小,桥面两侧不设栏板,桥身清晰可见 “通福桥”三字的刻文,造型古朴美观。长42.8米、宽2.8米。清嘉庆年间重修,现保存完整。该桥于1993年被公布为广州市文物保护单位。《明崇祯七年南海县志》记载:“李公桥在厚水村,邑人户部尚书李待问建”。《清道光十五年南海县志》记载:“通福桥在秀水村,邑人李待问建,旧志名李公桥,乾隆间易今名。”由于年代久远,人们对李待问的形象已经淡薄,而对桥的五眼造型(广东人称孔为眼)印象极深,故又称其为“五眼桥”。《清同治壬申南海县志》中已记作五眼桥,“五眼桥即通福桥,前志已录,嘉庆间重修,费金巨万。桥为省佛通衢西水渡头,十八乡船往来均泊此。在大通堡”。而在《清宣统二年南海县志》中,则有如下记述:“五眼桥在秀水乡,旧志作通福桥,又名李公桥,今为省佛车路第一站,属大通堡。”对于该桥,民间曾有一个美丽传说,李待问当年是为了把女儿送到广州的婆家,以及方便日后与女儿的来往,才修建了这座桥(包括不远处的三眼桥)的,那时从佛山到广州最便捷的途径就是跨过秀水河,但这一传说是否属实已难以考证。(见图5)

2、省佛通衢古石路:据盐步方志办的同志介绍,过了广州亨窖牌坊,从秀水墟五眼桥开始一直到窖口村,保留有一条约1米宽的表面已铺设水泥面的小路就是省佛通衢的旧路基,水泥面下面就是原来省佛通衢的石路,这是唯一一处保留着较完整的省佛通衢古石路。在一个分岔口,还可见到一块路碑,上面刻着“省佛通衢三丫路口”,足以证明这条路就是省佛通衢。(见图6)

目前省佛通衢古石路仅剩下连通于建和三眼桥以及铁路之间的一段,全场约150米,北段的120米已经被新的水泥路面覆盖,南段的30米仍然完好保存,石路基本上能反映出当时“叠石于下以固其基,增石于上以广其途”的修路方法。

3、省佛通衢路标石:该路标石原位于省佛通衢路旁、联胜石潭村口,现存放在联胜浅沙桥边,路标石大小约30cm×30cm×120cm,其中有两个侧面刻有石字,一面刻有“通衢大路”,另一面刻有“直往石潭”。(见图7)

4、盐步河东三眼桥:位于盐步河东虎榜村,横跨石龙涌。建于明崇祯年间,清代重修。该桥为红砂岩石砌筑的墩拱式石桥,长28.2米,宽3.2米,高5米,两墩三孔,桥面无桥栏,桥身一侧刻有“三眼桥”三个字。保存较好,1994被列为南海市第一批文物保护单位。三眼桥位于著名的省佛通衢上,是往来广州与佛山的必经之路,与秀水通福桥(即五眼桥)齐名。在《清宣统二年南海县志》中,有如下记述:“三眼桥在虎榜乡东,前志已录,今为省佛车路第二站,属盐步堡。”修筑广茂铁路时,由于在河东设上落站,特取名“三眼桥站”。2002年,穗盐路修建竣工,三眼桥刚好位于该路中央绿化带中,整座桥被穗盐路双向马路所夹,基本没有人使用。当初的古道要冲,如今成了广佛路网飞速发展的见证。(见图8)

5、三眼桥茶亭:原位于高方东、广茂铁路以北,土名“烂茶亭”,在清朝光绪二年(1876年)由新桂乡梁允章、梁柱石、梁业修、梁诚国、梁正廷、梁浩廷六人捐资建造。茶亭大小结构已无从考究,茶亭正面两边石柱上有一楹联:处处通途,何去何从,求两餐,分清邪正;头头是道,谁宾谁主,吃一碗,各自西东。由于茶亭座落在省佛通衢要津,东往广州,南经河东往佛山,西往平地,北往黄岐,过往客商络绎不绝,行人多入内饮茶小憩。但由于茶亭地处盐步河东虎榜、黄岐漖表西围及盐步六联怡兴围的交界点,属于“三不管”地带,是贼人频繁出没的地方,因此在民国十年(1921年)将三眼桥茶亭迁往铁路以南、三眼桥车站西侧。绘制于民国元年的《盐步阖堡舆地图》对三眼桥茶亭有如下批注:“此亭劫掠频繁,民国十年迁往车站之右”,便印证了这一点。新迁建的三眼桥茶亭座南向北,占地面积约100平方米,为方形结构,瓦顶,亭内南侧设有以砖砌作基础的长方形石桌,亭内四周设有石桥,供途人休息。1951年,由于铁路局要将三眼桥茶亭的属地收回建立“三眼桥桥梁工业区”,于是将三眼桥茶亭拆除,现仅保留下来茶亭的一对石柱。

6、樾荫亭:位于虎榜南部,靠近盐步冲表,是省佛通衢大道上的一间茶亭,建成年代不详,占地约100平方米,座西向东,前后两进深。主体呈正方形结构,南、西、北面砌砖墙,其中南北通衢走向开设门口;东面为石柱框架支撑的敞开式结构,亭顶为四角瓦飘檐;厅内西侧设间房,亭中央放有长方石桌,亭内四周设有供途人休息的石桥。附属建筑物亦呈正方形结构,三面均为石柱框架敞开式,四周设有供途人休息的石桥。

樾荫亭的东面两石柱阴刻两副对联,正面一联是盐步虎榜人王绍薪在13岁时题写:“不废半文钱过客莫嫌茶味淡,且停双脚履劝君休说路途长。”侧面一联为“容我乘凉四面风来三面受,怜他赶路一头日出两头忙。”亭内西侧墙体上镶嵌有一块白石,阴刻 “樾荫亭”三字,其下阴刻有王绍薪在13岁时的题诗一首:“东去即仙城过此尚烦仙普渡,西为原佛地向谁真与佛为源”。由于樾荫亭位于省佛通衢上,过往客商行人络绎不绝,亭内设茶水及膳食供应,以供途人休憩。在大跃进时期,樾荫亭被拆除,后由于乡间存在异议,故在原地又重建了一间茶亭,取名为“跃进亭”。到了20世纪80年代初期,由于跃进亭所在地要建设工厂,故将跃进亭拆除。现在,仅保存下来樾荫亭的亭名石碑,该石碑大小为45cm×133cm,右侧部份已断裂遗失,从右至左阴刻 “樾荫亭”,左下角阴刻 “崔永安书”。(见图9)

7、烟浒桥:该桥横跨在蟾溪上,连结河西盐步两岸,是省佛通衢上最长的一座桥,1917年建成,原有碑文嵌在桥西之门楼内。1970年因改建碑文已毁,据《榕园续草》将碑记抄录全文如下:地方自治在联群莫先于交通便利,以一国论,铁路与桥梁,必须交通,以期形势利便,一方何独不然。我盐步堡,介省佛之中,南滨大河,支流内布:北连虎榜,西达溪头、各有三眼桥,以相接济。独中央九图水步河流修广,尚乏桥梁,前人知之,率未昌建,以数千年来,留此缺点,且东接官溪,旧桥亦毁没,果能一并兴筑,则普度亿万人,利赖千百载,公益之大而入者,莫逾于此。况查自治范围,第三条以建桥为重,在慈善家,亦以修桥为户行阴骘,新政旧学,当一般赞成,思昔揣今,知必多有力者起而应之,咏故不自揣,遂于前清宣统元年已酉十月、在溪山书院倡议。迨倡建后、迭遭水灾兵祸,致工程捐款,备历困难,距今九载、幸助力者众、率底于成。河边旧有亭曰烟浒,即以名桥。是桥也、长跨二十余丈,需费二万余金,东桥亦同时建复,将捐款支款,泐碑桥首,因志缘起而示来兹焉。中华民国六年丁已七月。水藤人周元咏识。

8、三眼桥:又名溪头桥,位于盐步河西溪头村,是省佛通衢上的一座古桥。建于明崇祯七年(1634年),为白石平桥,长28米,宽2米,三孔,故得名。《清道光十五年南海县志》中记载道:“溪头桥,邑人尚书李待问建,(与庞公桥)俱在溪头村。”桥头原有一凉亭叫更始亭,约120平方米,供过往路人休息,1975年因修建公路拆毁。

9、霍边亭:位于盐步河西霍边村西边,是省佛通衢上的一座茶亭(50平方米),1958年拆毁。

10、一眼桥:又名庞公桥,位于盐步河西溪头村,连接盐步溪头和大沥仇边,是省佛通衢盐步路段最后一座桥。始建于明崇祯年间。桥面由五块麻石铺成,两侧桥墩由红砂岩砌成,一孔,故得名。桥现保存较好,仍为村民使用。全桥长13.1米,宽3米,桥面6.1米,宽1.95米。附近村边有门楼,一面刻“一道同风”,另一面刻“省佛通衢”,但门楼已毁。据《明崇祯七年南海县志》所载:“庞公桥在鸡头村,前邑人户部主政庞景忠建。”且又有“万历崇正间两聘修邑乘,时苦水寇,乃辟陆路百里,与尚书李待问捐资共成之,而鸡头一桥忠自营造,至今称庞公桥云。”的详尽记载。

四、修建省佛通衢的作用及意义。

省佛通衢是连通广佛之间的第一条陆路要道。自建成后,一方面有效地保护了往来广佛两地的商民或旅客,另一方面促进了一代又一代的广佛两地人民的文化交流、商贸往来,而由此更是开创了广佛两地修路建桥的良好风气。自省佛通衢开通以后,单是在此路的两旁就相继建起了大大小小的茶亭,民间自发的修桥补路筑亭行为更是方兴未艾蔚然成风,这也为我们研究广佛两地人民的交往互动历史提供了许多的历史资料。直到20世纪六七十年代,穗盐路开通后,省佛通衢才渐渐退出历史舞台,逐渐湮没于日新月异的城市发展及飞速发展的道路扩建过程中。迄今为止,广佛之间的陆路交通已经非常发达,路网四通八达纵横交错,不仅有穗盐路、广佛高速公路,还有在建的珠江三角洲环城高速公路、广佛地铁、广明高速、珠江三角洲城际轻轨网,道路建设的日益完善为实现广佛城市一体化、人民生活同城化、打造广佛都市圈、促进广佛同步发展奠定了便利的交通条件。

参考文献:

《南海市盐步街道河西村史》2004年7月

《明崇祯十五年南海县志》、(明)朱光熙修;庞景忠纂

《清乾隆六年南海县志》、(清)魏绾修 ;陈张翼纂

《清道光十五年南海县志》、(清)潘尚楫等修;邓士宪等纂

《清同治十一年南海县志》、(清)郑梦玉等修 ;梁绍献等纂

《清宣统二年南海县志》、郑荣等修 ;桂坫等纂

(作者单位:佛山市南海区博物馆)

(省档案馆编研部 摘编)

1.盐步阖堡舆地图

2.省佛通衢走向图

3.挹爽亭

4.挹爽亭碑记

5.通福桥

6.省佛通衢古石路

7.省佛通衢路标石

8.盐步河东三眼桥

9.樾荫亭