清乾隆十四年(1749)七月,皇帝下旨:直隶总督那苏图病故,由江苏巡抚方观承补授员缺。接到吏部任命后,方观承立即交卸原职北上,九月十三日,他接到保定知府送来的直隶总督银关防(清代官印的一种),九月十七日到达保定后,又接到了一颗银关防。新任总督怎么会在4天之内先后接到两颗官印呢?

原来,当时正值全国官印改革,方观承接到的第一颗印是旧印,第二颗印是新印。清代的印章制度借鉴了明朝的成制,同时也融入了鲜明的民族文化特色。清军入关后,印章多为满文本字(满文的楷体)和汉文篆体合璧,满文居左,汉文居右,沿袭百余年。同一官印上两种文字字体不一,源于当时满文篆体的不完备。

清乾隆25颗御宝之第四宝——青玉“皇帝之宝”印文

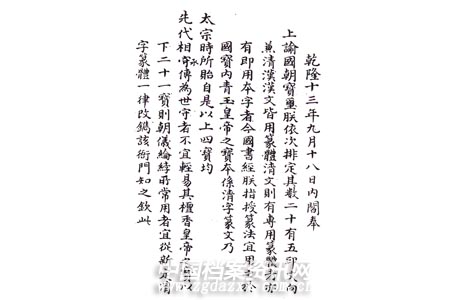

满文篆体创制 御宝改镌开启

满文创制于明万历二十七年(1599),在崇祯五年(1632)经过改革,至清乾隆初年已有一百三四十年的历史。即使被确定为国书、国文,由于使用时间较短、受众较少,满文发展仍不完善,其篆体也不完备,连乾隆皇帝都觉得国书“唯篆体虽有而之未详备”。为了更好地传承和使用满文,乾隆皇帝主持规范满文字体一事,同时将满文篆体的创制提上日程,乾隆十三年(1748),皇帝指派大学士傅恒等仿照汉文篆体创制满文篆体。傅恒等共搜集到了玉箸篆、奇字篆、大篆、小篆、上方大篆、坟书大篆、倒薤篆、穗书篆、龙爪篆、碧落篆、垂云篆、垂露篆、转宿篆、芝英篆、柳叶篆、鸟迹篆、雕虫篆、麟书篆、鸾凤篆、龙书篆、剪刀篆、龟书篆、鹄头篆、鸟书篆、蝌蚪篆、缨络篆、悬针篆、飞白篆、殳篆、金错篆、刻符篆、钟鼎篆等32类汉文篆体,并一一模仿为满文篆体,此举极大地丰富了满文字体。同年九月十二日,乾隆皇帝命傅恒、汪由敦等负责以满汉32类篆体缮写《御制盛京赋》。满文篆体的发展为日后印章改镌奠定了基础。

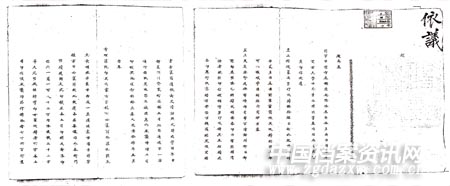

清代山东临清城守副将关防印文改篆前(左)后对照

乾隆初年印章的满汉篆体合璧始于国家级印信——御宝(即宝玺、国玺)改镌。根据康熙初年的统计,明朝有御宝33颗,康熙初年有御宝29颗。乾隆十一年(1746),乾隆皇帝对前代御宝重新考证排次,确定了25颗御宝,其印文内容和用途在很大程度上承袭明制。与明朝33颗御宝相对照,印文内容相同的有22颗,用途相同的有18颗,内容和用途都相同的有16颗。从印文字体上看,这25颗御宝中仅第四宝——青玉“皇帝之宝”为满文古篆(满文早期篆书),其余24颗御宝为满文本字和汉文篆体合璧。满文篆体既已确定,将满汉篆体合璧于御宝之上便是水到渠成的事了。乾隆十三年(1748)九月十八日,皇帝下旨将满文篆体应用到御宝上,并规定前4颗御宝是前代相承,不能轻易改变,其余21颗御宝一律改镌。

清代《上谕档》中有关乾隆皇帝下旨改镌御宝的内容

改镌御宝,首先从制作宝模开始。宝模是御宝文字内容的模板,由翰林院和翻书房(又称内翻书房,隶属于军机处,专事翻译)共同完成:先由翰林院缮写汉文篆体,再由翻书房缮写满文篆体,其印文及印章的尺寸均依据内阁宝谱上的信息,字体则是采用皇家专用的玉箸篆,制成后呈皇帝御览钦定。乾隆皇帝对此事非常重视,还亲自修改过“天子之宝”的印文写法。宝模确定后,由钦天监择定良辰吉日镌刻御宝,具体镌刻工作由内务府造办处负责。本来镌刻印章是由工部都水司负责,乾隆十三年(1748)五月,皇帝以工部匠役粗糙、司员亦不谙造作为由,命令工部置办重大事务时要会同造办处办理。改镌御宝事关重大,故由工部负责后勤保障,造办处则依照宝模在钦天监选定的日期开始镌刻。由于前4颗御宝仍保留原样,没有改镌,所以25颗御宝宝谱就呈现出满文本字、满文古篆及玉箸篆3种字体。

清代大学士傅恒题请嘉奖礼部铸印局人员的奏折(部分)

官印改铸有序 新印延及海外

印章改铸没有停留在御宝这一层面,而是推向了全国各级文武衙门。乾隆十三年(1748)十月,大学士傅恒奏准将内外文武官员印章按照皇帝指授的篆法另行改铸。经过调研,次年二月,傅恒拿出了一套需3年完成的官印改铸方案。乾隆皇帝确定了总督、巡抚、布按两司等官的满文写法后,对改铸工作的特殊情况也做了规定:明确理藩院印章的蒙文不必篆写;外藩札萨克(蒙古语的音译,意为“藩封掌印”)、盟长喇嘛等官员的印章,以及蒙古、西藏地区衙门的印章上满文、蒙文、藏文不必篆写;在京章嘉呼图克图喇嘛(内蒙古藏传佛教活佛名)的印章满文篆写,蒙文不必篆写;又指出大光明殿主持及上清宫提点两印撤回,娄近垣、元信、超胜三人的银印不必撤回、改铸,待本人身后缴回礼部销毁;土司(其官位世袭,主要分布在西南省份)印章等到承袭的时候再分别换给新印;乾隆十四年(1749)六月,又命精简库藏百余颗经略、大将军印,将经略印1颗,大将军、将军印各7颗用满汉篆体改铸,其余销毁。

清乾隆25颗御宝之第六宝——白玉“天子之宝”印文

恭呈清乾隆皇帝御览的“天子之宝”宝模

各衙门官印改铸工作按照由中央到地方的顺序,先改铸中央各部、院等机构和领侍卫内大臣、八旗都统等官员的印章,再延展到地方总督、巡抚、布政使、按察使、将军、都统等官员的印章。

官印制作和颁发的过程是:

汇总印模各衙门都要上报印模详情,由礼部仪制司汇总。由于各省上报的印模大多数比较散乱,还有重复现象,仪制司专门发文,要求各省督抚将所辖大小文武衙门的印章制成目录和总册上报,保证没有错漏和重复。

缮写新印模将各衙门上报的印模内容转写为新篆体的工作由翻书房完成,这可谓是整个改铸官印的瓶颈。据统计,翻书房大臣每天能够缮写八九张印模,按照这个速度计算,每年能完成3000余张,这正是傅恒等提出3年完成改铸工作的重要依据。在篆体使用上,按照等级又有8种篆体应用到各级衙门印章中,如武职一、二品官印用柳叶篆;宗人府、六部及文职一、二品官印用上方大篆;文职五品以下官印用垂露篆;武职四、五品以下官印用悬针篆等。

铸造新印礼部铸印局负责根据新印模铸造印章。铸印局平时铸造印文模糊及新添的印章,数量较少。为适应大规模铸印的要求,铸印局不得不加雇工匠,直到改铸工作完成方才将其散去。各类官印以铜质为主,也有银质,如六部、顺天府、步军统领衙门为银印,总督、巡抚为银关防,知府、知州、知县为铜印,翻书房等机构及各省学政等官员为铜关防。关于银质官印,康熙六十年(1721)规定按照纹银加三成铜铸造,雍正八年(1730)改为以十成纹银铸造。而铜质印章,以红铜和白铅3∶7的比例铸造。铸造官印所用银、铜、煤炭等原材料及工人的报酬都在户部和工部支取。自乾隆十四年(1749)四月开始至乾隆十七年(1752)四月结束,铸印局共铸造印章1.005万颗,大规模铸印任务圆满完成。

新印颁发及旧印缴回新印铸好后分批恭呈御览,后逐次颁发。新印颁发工作还是由礼部仪制司负责。中央各部、院、监、寺等衙门派遣官员携带批文至礼部领取新印;各地方文职的府通判、武职的总兵级别以上官员派专差携带批文领取新印;文职的知县、武职的副将级别以下官员的新印则以邮寄的方式发放。为了防止官印在发放途中被人作弊使用,官印发放前用纸将印面封住并加盖司印(当为仪制司印章)。乾隆十六年(1751),清廷又规定在印面没有字的一个角上留一脚(也称一柱,它高于官印的平面,使官印不能放平钤盖),后改为在官印四角各留一脚,依旧封纸盖印。当官印到达相应衙门开用时,将四脚截去磨平,揭去封纸,再把新印开用日期上报礼部备案。新印开用后,旧印应当缴还。乾隆十八年(1753)规定,各省旧印应当在新印开用4个月之内缴销,逾期不缴,照例参处,这同样是出于防止作弊的目的。旧印上缴时要在印文中间刻一个“缴”字,以示作废。

满汉篆体合璧的官印改革还随着清王朝的影响力延伸到朝鲜、琉球等藩属国。乾隆十八年(1753)二月十四日,大学士伍龄安题请,琉球国王镀金银印应按满文篆体改铸。但因国王尚敬病故,世子尚穆还没有袭封,此事暂未施行。直至乾隆二十一年(1756),清廷派遣使臣册封尚穆为琉球国王,并颁赐新印一颗,同时将顺治十一年(1654)所颁旧印由册封使带回缴销。

乾隆初年,大规模镌铸印章是满文字体发展的结果,也是满汉文化进一步融合、经济社会稳定发展的反映。在整个官印改革过程中,由内阁全面协调,各部门共同协作,循序渐进。32种篆体在公务印章上应用了9种,体现出当时创制满文篆体不只为了统一印章上的字体,发展满文更是其中之深意。在改革中形成的满汉篆书制度、铸印程序、防作弊措施等为以后清朝各代皇帝所遵从。

中国第一历史档案馆提供档案